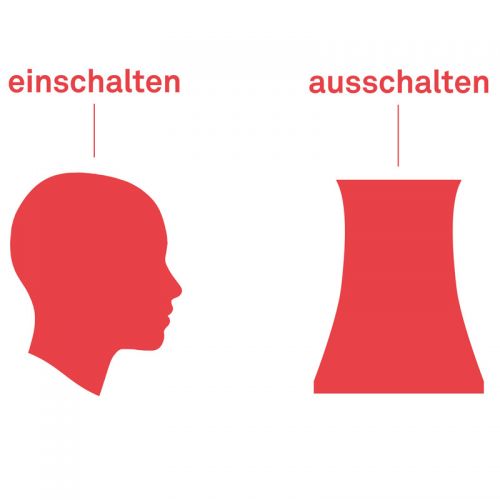

Die Schweiz steigt aus der

Atomkraft aus.

Atomkraft ist keine Lösung für die Klimakrise.

Dafür kommt sie zu spät, ist zu teuer und zu gefährlich.

Atomkraft ist keine Lösung für die Klimakrise.

Dafür kommt sie zu spät, ist zu teuer und zu gefährlich.

Grundlagen

Am Anfang stand die Bombe

Die Atomtechnologie wurde für die Atombombe entwickelt. Die kommerzielle Nutzung der Atomenergie beruht auf einer Technologie, die ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt wurde. Erst nach der Bombardierung und Verwüstung von Hiroshima und Nagasaki und nachdem das atomare Wettrüsten im Kalten Krieg Fahrt aufgenommen hatte, wurden Reaktoren so weiterentwickelt, dass sie nicht nur Plutonium für Bomben lieferten, sondern auch Strom, um U-Boote anzutreiben. Aus den militärischen Reaktoren entstanden in den 1950er Jahren erste Projekte zur kommerziellen Stromproduktion.

Die Euphorie ist verflogen, die Probleme sind geblieben.

Die Schweiz begann ihr Atomprogramm mit einem kleinen Demonstrationsreaktor, den die USA 1955 an die grosse UNO-Atomkonferenz in Genf gebracht und dem Gastland für einen symbolischen Dollar überlassen hatte. In der Folge investierte die Schweiz viel in die Entwicklung eines eigenen Atomprogramms und nahm dabei schon früh massive Risiken in Kauf. 1969 ereignete sich im Versuchsatomkraftwerk Lucens der bisher schwerste Atomunfall der Schweiz. Zwischenzeitlich hatten einige Schweizer Militärs sogar von einem eigenen Bombenprogramm geträumt. Von der Realität eingeholt, konzentrierte man sich ab den 1970er Jahren hierzulande aber auf den Aufbau einer atomaren Stromwirtschaft. In der Schweiz wurden von elf geplanten Reaktoren letztlich fünf gebaut. Die Euphorie um Atomkraftwerke ist mittlerweile verflogen, während die Probleme geblieben sind. Beispiele dafür sind das Risiko von Unfällen mit einer Freisetzung grosser Mengen an radioaktiver Strahlung, der Umgang mit hochradioaktiven Abfällen, die begrenzte Verfügbarkeit und global schlechte Verteilung des Rohstoffs Uran, die Gefahr von Proliferation und Terrorismus sowie die immer gewaltigeren Kosten jeder Atomenergienutzung.

Die Anzahl der Atomkraftwerke geht weltweit zurück.

Nach dem Bauboom in den späten 1960er und 1970er Jahren und einem zweiten Peak Mitte der 1980er Jahre gingen die Bauaufträge für Atomreaktoren unter anderem auf Grund von Fehleinschätzungen der damit verbundenen Kosten und Risiken rapide zurück. Heute sind 414 AKW in 33 Ländern in Betrieb (Stand: Mai 2022). In den zwei kommenden Dekaden erreichen weltweit über die Hälfte der AKW ihre Altersgrenze und müssen vom Netz genommen werden. Um den heutigen Atomkraftwerkpark aufrecht zu erhalten, müsste bereits heute jede sechste Woche ein neuer Reaktor in Betrieb genommen werden. Dies spricht gegen die These einer globalen AKW-Renaissance. Vielmehr beginnt nun der kostspielige Abschnitt des Atomzeitalters, wobei Aspekte wie Rückbau, Dekontamination und die Entsorgung radioaktiver Abfälle in den Fokus rücken.

Die Schweiz betreibt derzeit vier Reaktoren.

Beznau-1 und Beznau-2, Gösgen und Leibstadt. Ende 2019 wurde in Mühleberg das erste Schweizer AKW stillgelegt. Die vier weiterhin laufenden Reaktoren trugen 2020 rund 35,2 Prozent zur Schweizer Stromproduktion bei. Das Durchschnittsalter des Schweizer AKW-Parks beträgt 45.8 Jahre (Stand: Mai 2022), obwohl die Reaktoren ursprünglich für eine Laufzeit von 40 Jahren konzipiert wurden. Das Kernenergiegesetz enthält die Gesetzesgrundlage für den Weiterbetrieb. Demgemäss können AKW «so lange sie sicher sind» in Betrieb bleiben, eine konkrete Laufzeitbeschränkung gibt es nicht. Mit Annahme der Energiestrategie 2050 haben die Stimmberechtigten 2017 entschieden, dass in der Schweiz keine neuen AKW mehr gebaut werden dürfen.

Die SES sagt:

Die Atomenergie ist mit unlösbaren Problemen verbunden: Dazu zählen das Restrisiko fataler Atomunfälle und die Entsorgung hochradioaktiver Abfälle. Das Versprechen sicherer und sauberer AKW bleibt von der Atomindustrie bislang uneingelöst. Die SES befürwortet den raschen Atomausstieg der Schweiz und setzt sich für eine echte Energiewende ein. Erneuerbare Energien sind ungefährlich, unerschöpflich und volkswirtschaftlich viel attraktiver als die Atomenergie, die auch 75 Jahre nach Hiroshima ihre dunklen Schatten nicht losgeworden ist.

Stephanie-Christine Eger

Leiterin Fachbereich Atomenergie

+41 44 275 21 20

stephanie.eger@energiestiftung.ch

Aktuelles aus dem Fachbereich Atom

Themenwelt Atom

Weitere Aktualitäten

Jodtabletten-Umfrage

Bundesrat verbessert die Information zu AKW-Unfällen

Da die Bevölkerung über Gebrauch und Wirkung von Jodtabletten mangelhaft informiert ist, will der Bundesrat die Information optimieren. Eine Umfrage der Schweizerischen Energie-Stiftung SES hatte ergeben, dass ein Fünftel der Bevölkerung kaum weiss, wie sie sich bei einem schweren AKW-Unfall verhalten soll.

Spenden

Für eine intelligente Energiepolitik

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Energiewende.

Herzlichen Dank.